+11Kontinente:EU

+11Kontinente:EU1. Falter

Anmerkung: Alle bis 2. Oktober 2013 gezeigten Lebendbilder waren bis dahin auf der Seite von Metalampra cinnamomea zu sehen, hauptsächlich aufgrund einer falschen Abbildung in Parenti (2000).

2. Raupe

3. Diagnose

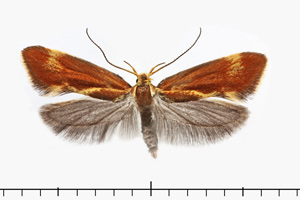

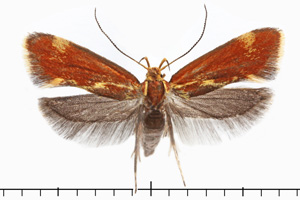

3.1. Männchen

3.2. Weibchen

Anmerkungen zu Abbildungen in der Literatur:

1. Bei den abgebildeten Faltern in Parenti (2000) handelt es sich in beiden Fällen um M. italica in ganz typischer Farbausprägung. Bei der Abbildung 1 handelt es sich also nicht um M. cinnamomea.

2. Die Farbtafeln in Tokar et al. (2005) geben die typische Färbung der Falter treffend wieder, bei den Genitalabbildungen sind die Unterschiede m.E. zu wenig herausgearbeitet.

Fazit: Es ist zu vermuten, dass die Falter – jedenfalls die Männchen – zweckmässigerweise viel einfacher nach ihrem äusseren Aussehen bestimmbar sind als bisher angenommen, sofern ihr Erhaltungszustand noch genügend gut ist. Die Unterschiede in den männlichen Genitalstrukturen sind tatsächlich minimal. (Rudolf Bryner) [Forum]

3.3. Ähnliche Art

M. cinnamomea hat eine düstere, braune Grundfarbe mit kontrastierenden, flächigen, hellgelben Flecken.

M. italica besitzt eine lebhaft leuchtend rotbraune Grundfarbe. Die dunkelgelbe Zeichnung ist weniger ausgedehnt, oft sogar deutlich reduziert und mehr diffus. Zudem ist diese Art im Durchschnitt etwas grösser und breitflügeliger. (Rudolf Bryner)

4. Biologie

4.1. Habitat

4.2. Nahrung der Raupe

Der Befall ist von oben überhaupt nicht sichtbar. Beim Ablösen des Stockpilzes von Holz zeigte sich, dass die Frassgänge sich unter der morschen Stammrinde fortsetzten. Es ist also nicht klar, was die Raupe nun genau frisst: morsche Holz- und Rindenteile, Pilzmyzel zwischen Holz und Rinde, Substrat des Stockpilzes oder gleich alles zusammen. (Rudolf Bryner) [Forum]

5. Weitere Informationen

5.1. Faunistik

In meinem Untersuchungsgebiet in der Schweiz ist M. italica ein omnipräsentes Massentier in allen Lebensräumen mit verpilztem Totholz, M. cinnamomea dagegen eine gegenwärtig nur vereinzelt auftretende Seltenheit. (Rudolf Bryner)

Die Art wurde auch in England nachgewiesen.

Gaedike (2010) meldete zwar den Neufund für Baden-Württemberg und damit für Deutschland: 1 Weibchen, Stuttgart-Mühlhausen, 21. Juni 2010, leg. I. Kehr, det Hausenblas. Die oben abgebildeten Falter von 2005 und 2006 zeigen aber, dass die Art zumindest in Teilen Baden-Württembergs schon länger etabliert ist. Seliger & Schreurs (2013) publizierten Erstmeldungen für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Falter von "M. cinnamomea" müssen also grundsätzlich genau überprüft werden.

Mittlerweile wurde die Art auch in Belgien nachgewiesen (de Prins & de Prins 2014).

Huemer (2013): „Der Erstnachweis dieser Art für Österreich wurde mittels DNA Barcode entdeckt (Vorarlberg, Koblach, Neuburg, Schlosshügel, 27.6.2012, leg. Huemer).“ Siehe hierzu auch den Aufsatz über "DNA-Barcoding der Schmetterlinge (Lepidoptera) Vorarlbergs (Österreich) - Erkenntnisse und Rückschlüsse" von Huemer & Hebert (2015).

5.2. Typenmaterial

Baldizzone (1977: 43): “HOLOTYPUS ♂, Asti, Boschi di Valmanera, m. 130, 2.VII.1976 leg. Baldizzone (collezione Baldizzone, Asti).” — Paratypen: 102 ♂♂ und 14 ♀♀, alle aus Italien.

5.3. Literatur

- Erstbeschreibung: Baldizzone, G. (1977): Metalampra (Borkhausenia) italica n. sp. (Lepidoptera, Oecophoridae). — Entomologica 13: 37-46. Bari. [PDF auf ojs.cimedoc.uniba.it]

- Gaedike, R. (2010): Nachtrag 2009 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). Mit Beiträgen von H. Blackstein, U. Büchner, D. Hausenblas, L. Lindner, D. Nowak, M. Nuss, B. Piepgras, W. Schmitz & S. Wauer. — Entomologische Nachrichten und Berichte 54 (2): 109-122.

- Huemer, P. (2013): Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera). Systematische und faunistische Checkliste. — Studiohefte 12: 1-304.

- Huemer P. & S. Erlebach (2003): Typenkatalog der Schmetterlinge (Lepidoptera) der Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. — Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 83: 95-152. [PDF auf zobodat.at]

- Huemer, P. & P.D.N. Hebert (2015): DNA-Barcoding der Schmetterlinge (Lepidoptera) Vorarlbergs (Österreich) - Erkenntnisse und Rückschlüsse. — inatura – Forschung online, Nr. 15: 36 S. [PDF auf inatura.at/forschung-online]

- Prins, W. de & J. de Prins (2014): Metalampra italica (Lepidoptera: Oecophoridae), also in Belgium. — Phegea 42 (2): 26-28. [Digitalisat auf archive.org]

- Seliger, R. & Schreurs, A. (2013): Neue Erkenntnisse zur Verbreitung von Metalampra italica Baldizzone, 1977 mit Nachweisen aus unserem Arbeitsgebiet (Lep., Oecophoridae). — Melanargia 25 (2): 92-100. Leverkusen.