+41Kontinente:EUAS

+41Kontinente:EUAS1. Lebendfotos

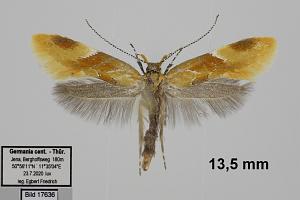

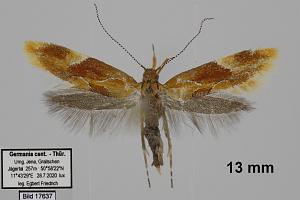

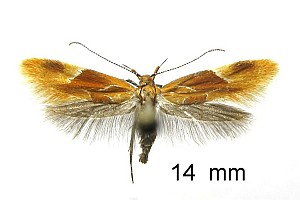

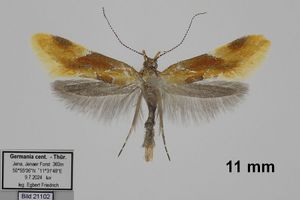

1.1. Falter

1.2. Raupe

2. Diagnose

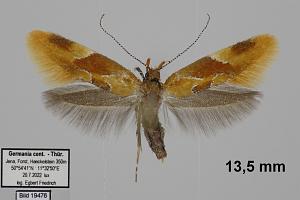

2.1. Männchen

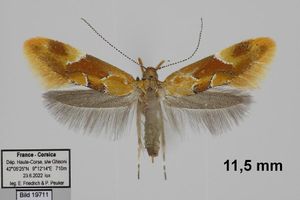

2.2. Weibchen

2.3. Geschlecht nicht bestimmt

2.4. Genitalien

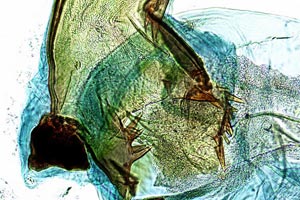

2.4.1. Männchen

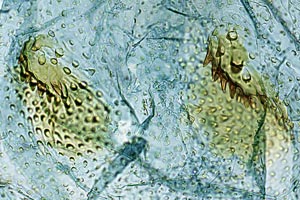

2.4.2. Weibchen

3. Biologie

3.1. Habitat

3.2. Nahrung der Raupe

Konkrete Angaben zu Raupenfunden sind selten. Disqué (1895: 243) berichtete aus der Pfalz: "Unter der Rinde von Apfelbäumen [Malus domestica] und Akazien [gemeint war hier sicher die Robinie, Robinia pseudoacacia] findet sich die Raupe dieser häufigen Art bis in den Juni hinein. Farbe zart hellgrau, die Ringe, welche in der Mitte fein getheilt sind, etwas dunkler. Vor dem ersten Ringe an den Seiten zwei schwarze Punkte, auch auf der Mitte des ersten und zweiten Ringes je zwei kleine, kaum sichtbare Punkte. Kopf und das getheilte Nackenschild hell kastanienbraun, Afterschild dunkler."

Schütze (1931) stellt zusammen: "Büttner fand Raupen und Puppen zahlreich an Birkenstämmen zwischen Flechten und Moos, Disqué unter loser Rinde von vielerlei Bäumen, ich unter Rindenschuppen alter Rosskastanien (Schütze)."

Grabe (1942: 108) listet "faules Pappelholz" als weiteres Nahrungssubstrat der Raupe - die Primärquelle dazu kenne ich noch nicht. Die Art scheint sich also mit Totholz diverser Laubbäume zu begnügen.

(Autor: Erwin Rennwald)

4. Weitere Informationen

4.1. Andere Kombinationen

- Tinea formosella Denis & Schiffermüller, 1775 [Originalkombination]

- Epicallima formosella (Denis & Schiffermüller, 1775) [bis Berggren & Aarvik (2024) übliche Kombination]

4.2. Synonyme

- Epicallima veeustella (Kollar, 1832)

4.3. Nomenklatur

Lvovsky (2003: 217) nahm die Neukombination seiner Callima kuldzhella Lvovsky, 1982 mit Epicallima vor: "Note: the genus name Epicallima Dyar, 1903 was proposed as a replacement name for the genus Callima Clemens, 1860, nec Herrich-Schäffer, 1858." Doch Herrich-Schäffers (1858) "Callima" war nichts anderes als eine falsche Schreibweise von Kallima Doubleday, 1849. Callima Clemens, 1860 benötigt also keinen Ersatznamen.

(Autor: Erwin Rennwald)

4.4. Literatur

- Berggren, K. & L. Aarvik (2024): Callima icterinella (Mann, 1867) comb. nov. (Lepidoptera, Oecophoridae), a complex consisting of seven species. — Norwegian Journal of Entomology 71: 95-108.

- Erstbeschreibung: [Denis, M. & J. I. Schiffermüller] (1775): Ankündung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend herausgegeben von einigen Lehrern am k. k. Theresianum. 1-323, pl. I a+b, Frontispiz. Wien (Augustin Bernardi). — Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek München: [140].

- Disqué, H. (1895): Biologische Mittheilungen über einige Kleinfalter. — Entomologische Zeitung 56 (7-9): 243-244. Stettin.

- Grabe, A. (1942): Eigenartige Geschmacksrichtungen bei Kleinschmetterlingsraupen. - Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines, 27: 105-109. [PDF auf zobodat.at]

- Herrich-Schäffer (1850-1858): Sammlung neuer oder wenig bekannter aussereuropäischer Schmetterlinge: 1-84, pl. [1]-[120]. Regensburg (G. J. Manz). [Digitalisat auf archive.org]

- Львовский, А. Л. (1982): Три новх вида ширококрылых молей (Lepidoptera, Oecophoridae) из Таджикистана и северо-западного Китая [Lvovsky, A. L. (1982): Three new species of Oecophoridae (Lepidoptera) from Tajikistan and North-West China]. — Энтомологическое обозрение 61 (3): 582-586.

- Lvovsky A.L. (2003): Check-list of the broad-winged moths (Oecophoridae s.l.) of Russia and adjacent countries. — Nota Lepidopterologica, 25 (4): 213-220. [PDF auf zobodat.at]

- SCHÜTZE (1931): 10