+44Kontinente:EUAS

+44Kontinente:EUAS

1. Lebendfotos

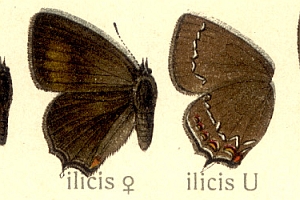

1.1. Männchen

1.2. Weibchen

1.3. Geschlecht nicht bestimmt

1.4. Balz

1.5. Kopula

1.6. Eiablage

1.7. Ausgewachsene Raupe

1.8. Jüngere Raupenstadien

1.9. Puppe

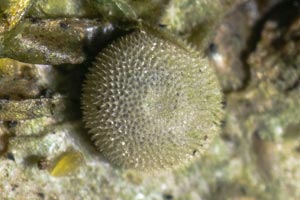

1.10. Ei

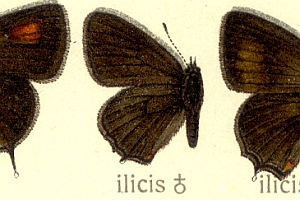

2. Diagnose

2.1. Erstbeschreibung

Abbildungen, auf die der Text verweist:

3. Biologie

3.1. Lebensraum und Lebensweise

3.2. Habitat

3.3. Nahrung der Raupe

- [Fagaceae:] Quercus robur (Stiel-Eiche)

- [Fagaceae:] Quercus petraea (Trauben-Eiche)

- [Fagaceae:] Quercus pubescens (Flaum-Eiche)

- [Fagaceae:] Quercus cerris (Zerr-Eiche)

- [Fagaceae:] Quercus coccifera (Kermes-Eiche)

- [Fagaceae:] Quercus ilex (Stein-Eiche)

"Schon immer" klar war, dass die Raupen dieser Art an kleinen oder sehr kleinen, sonnig stehenden Eichenbüschen zu finden sind, dort "an den oberen Zweigen sonnig stehender Jungeichen" (Ebert & Rennwald (1991: 182)). Mir selbst gelangen an solchen Stellen aber keine Eifunde. Der Grund dafür wurde mir erst durch Gespräche mit Anton Koschuh klar - ich hatte da gesucht, wo die Raupen zu finden sind, die Eier werden aber ganz überwiegend woanders abgelegt. Die Arbeiten von Koschuh & Savas (2004) bzw. Koschuh & Fauster (2005) zeigten jedenfalls, dass die Eier in der Steiermark fast ausschließlich unten am Stämmchen dieser Eichen zu finden waren - ein Schema, das sich danach bald auch für andere Fundstellen Mitteleuropas bestätigte.

Ausgerüstet mit diesem Wissen kartierte z.B. Strätling (2010) die Art im Warndt im Saarland. Die Eisuche an Stämmchen sehr kleiner Eichen erwies sich dabei als sehr effektive Methode, die Art auch bei sehr geringer Populationsdichte nachzuweisen. Gefunden wurden zwar auch einzelne Eier an der Basis von Knospen oder frei am Zweig weiter oben, doch blieben das seltene Ausnahmen. Der Autor präzisiert das Suchschema: "Typische Ablagepflanzen sind selten höher als 150 cm und besitzen meist eine glatte Rinde in den Bereichen, in denen die Ablage erfolgt. Weiter ist ein wichtiges Merkmal das Vorhandensein von vitalen Ästen unterhalb von 50 cm bei gleichzeitigem Einschluss derselben in einer mehr oder weniger dichten Grasschicht (meist aus Wald-Reitgras, Calamagrostis epigejos), die wahrscheinlich ein günstiges Mikroklima fördert (Vermutlich ist die Luftfeuchte zum Schutz vor Vertrocknen ausschlaggebend; Vermutung basierend auf Erfahrungen bei der Zucht). Diese Bedingungen findet man ausschließlich in einigermaßen besonnter Exposition. Die hier publizierten Funde lassen vermuten, dass die Eier selbst niemals in direkter Sonnenexposition abgelegt werden – entweder schützt die oben beschriebene Grasschicht oder das Ei ist auf der beschatteten Seite der ansonsten doch eher sonnenexponierten Wirtspflanze abgelegt. Bei den schon größeren Eichen (ab ca. 100 cm) findet die Eiablage meist unterhalb der ersten Astansätze am Stamm oder unter einer kleinen Knospe/einem kleinen Ästchen statt. Die Suche beginnt man von unten, da die Eier meist in oder nur wenig über der Grasschicht am Stamm abgelegt werden (ab ca. 5 cm über dem Boden bzw. unmittelbar über dem Bewuchs mit Moos am Stamm). Fast alle Nachweise fanden sich auf der südost-exponierten Seite des Stammes, wobei die Ablagehöhe sich dann immer unterhalb der umgebenen Grasspitzen befand. Kleinere Eichenschösslinge befinden sich oft vollständig im Grasfilz und sind schwer auszumachen. Dort findet die Eiablage nicht nur am Stamm, sondern auch regelmäßig an Ästchen statt. Insgesamt ist die Ablage an solchen Eichen im Untersuchungsgebiet aber deutlich seltener zu beobachten." Der Autor betont: "Die Suche nach Eiern und Eihüllen ist ganzjährig gleich Erfolg versprechend. Bis zum Schlupf der Raupen im April bietet sich eine recht lange Zeitspanne für die Suche nach Eiern. Auch darüber hinaus während der Larvalentwicklung sowie der Flugzeit der Falter ist die Methode anwendbar und nicht minder geeignet, da die Eihüllen noch lange an der Pflanze verbleiben und weiter gut bestimmbar sind. Die Pflanzen müssen nicht unbedingt laubfrei sein, da man sich zunächst auf die Stammpartien bei der Suche beschränken kann. Die Eihüllen verbleiben oft mehrere Jahre am Stamm und liefern auch dann noch einen sicheren Nachweis der Art. Im Mai findet man an belegten Wirtspflanzen häufig auch die Räupchen. Diese halten sich im Regelfall unter den oberen Blättchen kleiner Eichen in gut besonnter Lage auf."

In Mitteleuropa werden Quercus robur und Quercus petraea gleichermaßen genutzt, an Standorten mit Vorkommen des Falters gepflanzte Quercus cerris werden nach Schenk et al. (2025) ebenfalls regelmäßig belegt. Am Südrand Mitteleuropas und in Südeuropa spielt Quercus pubescens die zentrale Rolle. Es ist davon auszugehen, dass dort noch weitere nichtimmergrüne Eichen ebenfalls genutzt werden. Angaben zu Quercus ilex und Quercus coccifera sind durchaus plausibel, teilweise ist dort aber auch mit Vermengung mit Satyrium esculi zu rechnen. Insgesamt fällt auf, dass es noch keine konkreten Nachweise an der häufig gepflanzten Quercus rubra gibt !

In Ebert & Rennwald (1991: 182) habe ich auch Angaben zu Raupen an Traubenkirschen (Prunus padus), Schlehen (Prunus spinosa) und Ulmen (Ulmus sp.) diskutiert - ich gehe davon aus, dass sie auf Fehlbestimmungen oder Fehlerinnerungen beruhen.

(Autor: Erwin Rennwald)

3.4. Parasitoide

4. Weitere Informationen

4.1. Etymologie (Namenserklärung)

„Ilex die Steineiche.“

4.2. Andere Kombinationen

- Papilio ilicis Esper, 1779 [Originalkombination]

- Fixsenia ilicis (Esper, 1779) [so bei Anikin et al. (2017)]

4.3. Synonyme

- Papilio lynceus Fabricius, 1787 (preocc.)

- Thecla caudatula Zeller, 1847

- Thecla bischoffii Gerhard, 1853

- Satyrium cilicica (Holtz, 1897)

- Thecla prinoptas (Zerny, 1932)

4.4. Publikationsjahr der Erstbeschreibung

Wir übernehmen hier die detailliert von Heppner (1981) recherchierten Publikationsjahre. — Bei der Tafel von [1778] handelt es sich noch nicht um die Erstbeschreibung, weil das Taxon dort unter einem anderen Namen erscheint.

4.5. Literatur

- Anikin, V.V., Sachkov, S.A. & V.V. Zolotuhin (2017): "Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis": from P. Pallas to present days. — Proceedings of the Museum Witt Munich, Volume 7: 1-696; Munich and Vilnius.

- Ebert & Rennwald (1991b) (= Ebert 2), 179-183.

- Erstbeschreibung: Esper, E. J. C. (1776-[1779]): Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. Der europäischen Schmetterlinge Ersten Theils erste Band welcher die Tagschmetterlinge von Tab. I - L. Supp. XXXVI. und die Bögen A - Ccc. enthält: 1-388, pl. I-L. Erlangen (Wolfgang Walther).

- ten Hagen, W. (1998): Tagfalterbeobachtungen in Syrien und Jordanien (3. Beitrag) (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea). — Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, Neue Folge 19 (3/4): 247-268. [PDF auf zobodat.at]

- Heppner, J. B. (1981): The dates of E. J. C. Esper's Die Schmetterlinge in Abbildungen ... 1776–[1830]. — Archives of Natural History 10 (2): 251–254.

- Hermann, G. (2007): Tagfalter suchen im Winter, Zipfelfalter, Schillerfalter und Eisvögel. Searching for Butterflies in Winter, Hairstreaks, Purple Emperors, Poplar Admiral & White Admirals. - 1-224, Books on Demand GmbH, Norderstedt.

- Koschuh, A. & R. Fauster (2005): Der Braune Eichen-Zipfelfalter Satyrium ilicis (Esper, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae) in der Steiermark (Österreich). — Beiträge zur Entomofaunistik, 6: 65-86. [PDF auf oegef.at]

- Koschuh, A. & V. Savas (2004): Eifunde vom Braunen Eichenzipfelfalter Satyrium ilicis (Esper, 1779) im Raum Graz (Steiermark, Österreich) (Lepidoptera: Lycaenidae). — Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, 25: 155-158. [PDF auf zobodat.at]

- Schenk, C.D., Gottschalk, T.K. & H. Hinneberg (2025): Analyse der Larvalhabitate des Braunen Eichen-Zipfelfalters Satyrium ilicis im Landkreis Heidenheim und mögliche Maßnahmen zu seinem Schutz. — Carolinea, 83: e1-e12, 5 Abb. [PDF auf smnk.de]

- Schweizerischer Bund für Naturschutz [Hrsg.] (1987): Tagfalter und ihre Lebensräume. Arten – Gefährdung – Schutz. — XI + 516 S. (hier 330-331), Egg/ZH (Fotorotar AG).

- Seitz, A. (Hrsg.) (1909-1914). Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Band 1: A-C, 1-379, pl. 1-89. Stuttgart (Fritz Lehmann's Verlag).

- Strätling, R. (2010): Bestandserfassung von Satyrium ilicis (ESPER , 1779), Brauner Eichen-Zipfelfalter (Lepidoptera: Lycaenidae), im deutschen Teil des Warndts (Saarland) durch systematische Eisuche. — Abhandlungen der Delattinia, 35/36: 435–454. [PDF auf delattinia.de]